中国手游游戏消费排行榜:数字浪潮中的旅行灵感

手游消费与旅行文化的交织

在数字娱乐蓬勃发展的今天,手游不仅成为人们休闲娱乐的重要方式,更在潜移默化中影响着旅行决策与消费习惯。中国作为全球最大的手游市场,其消费排行榜不仅能反映玩家的偏好,也能揭示旅行者对体验、社交与探索的需求。本文将结合手游消费数据,探讨不同地区的玩家如何通过虚拟体验激发真实旅行的热情,并分析其背后的文化因素。

一、排行榜背后的地域消费差异

中国手游消费排行榜揭示了显著的地域特征,东部沿海城市如上海、深圳、杭州等位居前列,而中西部城市则相对靠后。这种差异源于经济水平、网络基础设施和游戏产业布局的客观因素。

1.1 东部沿海:消费力与游戏文化的双核驱动

经济优势:高人均可支配收入支撑玩家更愿意为游戏内购付费。

电竞生态:上海、杭州等地电竞场馆和线下活动发达,带动周边消费。

游戏厂商集中:腾讯、网易等总部所在地,新游推广更易触达本地玩家。

1.2 中西部城市:潜力与追赶型消费特征

性价比消费:玩家更注重游戏性价比,倾向低价但玩法丰富的手游。

社交驱动:线下游戏社群活跃,带动周边旅游(如主题公园、动漫节)联动。

政策扶持:部分地方政府通过补贴降低玩家设备门槛,提升渗透率。

二、热门游戏类型与旅行关联性分析

排行榜显示,角色扮演(RPG)、休闲养成类游戏占据主导,这与旅行者的心理需求高度契合。

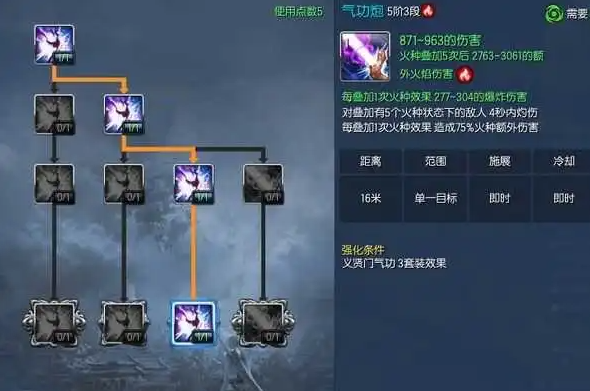

2.1 RPG游戏:虚拟世界的探索与真实旅行的共鸣

世界观映射:如《原神》的开放世界设计,激发玩家对异域风光的向往。

文化植入:游戏中融入中国传统文化元素(如古建筑、神话传说),间接推广相关旅游资源。

玩家行为转化:部分玩家为“刷副本”而实地打卡游戏背景地,如稻城亚丁(《幻塔》场景原型)。

2.2 休闲养成类:社交与本地化消费的催化剂

社交属性:如《王者荣耀》的战队系统,推动线下城市赛、旅游团联动。

本地化内容:游戏内推出“城市皮肤”或节日活动,引导玩家探索本地景点。

消费场景:玩家为购买限定皮肤而带动周边衍生品(如主题餐饮、手办店)消费。

三、消费排行榜反映的旅行消费趋势

通过对游戏消费数据的细分,可以窥见旅行消费的三大变化:个性化、社交化、IP化。

3.1 个性化旅行需求崛起

游戏驱动偏好:玩《星露谷物语》的玩家倾向乡村度假,而《崩坏》玩家热衷动漫主题旅行。

数据洞察:某平台分析显示,RPG玩家对“秘境探险”类旅游产品兴趣超常。

3.2 社交裂变式消费

游戏竞赛机制:如《和平精英》的战队排名赛,催生“城市对抗游”等团体旅游形式。

直播带货联动:主播在游戏中推荐旅行地点,直接导流周边民宿、门票。

3.3 IP衍生消费热潮

游戏IP景区合作:如《王者荣耀》与敦煌莫高窟联名,推出“峡谷奇遇”旅游线路。

消费转化率:参与IP主题旅行的玩家人均消费提升30%,且复购率较高。

四、数字游民与手游消费的共生关系

随着远程办公普及,部分玩家将游戏与旅行结合,形成“数字游民”新群体。

4.1 游戏作为旅行决策参考

虚拟体验前置:通过《马可波罗航海记》了解泉州海外交通史,进而规划真实朝圣之旅。

跨文化传播:玩《旅行者之诗》的欧美玩家因游戏中文配音而关注成都、丽江等地。

4.2 游戏内购与旅行消费的协同效应

虚拟货币兑换:部分玩家用游戏赚积分兑换酒店优惠券,如《剑网3》与携程联合活动。

消费习惯迁移:习惯“氪金”的玩家更愿意为旅行体验付费,如购买私人导览、定制行程。

五、挑战与未来展望

尽管手游消费与旅行市场存在协同机会,但仍面临文化挪用、数据隐私等挑战。

5.1 文化商业化的边界

过度娱乐化风险:如部分游戏将历史场景娱乐化,引发文化争议。

可持续发展建议:景区与游戏厂商应建立内容审核机制,避免曲解文化符号。

5.2 技术驱动的未来趋势

元宇宙旅行体验:AR游戏技术或推动“虚实结合”旅游(如通过《原神》导航稻城亚丁真实景点)。

AI个性化推荐:基于游戏消费行为,智能推荐符合偏好的旅行目的地。

数字浪潮中的旅行新可能

中国手游消费排行榜不仅是数字经济的缩影,更是旅行文化演变的镜子。从虚拟世界的探索到真实世界的打卡,游戏正在重塑人们的旅行方式。未来,当技术进一步打破虚拟与现实的界限,游戏与旅行的共生将创造更多无限可能。旅行者或许会继续在《山海镜花》中寻找武当山的踪迹,而游戏玩家也终将在现实世界中留下自己的“冒险日志”。